感染症情報

疾病名をクリックすると、各疾病毎の予防と対策等を紹介するページに移動します。

インフルエンザ

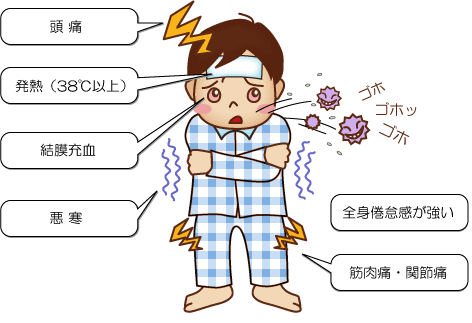

インフルエンザは、咳やくしゃみによる飛沫感染や空気感染(飛沫核感染)、患者の鼻汁などによる間接的な接触感染があります。

感染から1~2日後と比較的早く、突然の高熱と頭痛、全身のだるさ、筋肉痛などの全身症状が起こり、これらの症状と同時かあるいは少し遅れて、のどの痛みや咳などの呼吸器症状が現れます。

インフルエンザの予防について

- 十分な睡眠を取りましょう。

- インフルエンザの流行シーズン前にワクチン接種を受けることが予防の基本です。

- 間接的な接触の可能性もありますので、外出後の手洗い、うがいをしましょう。

- 人ごみに出るときは、マスクを着用しましょう。

- 部屋の湿度を50~60%に保ちましょう。

インフルエンザにかかったかな?と思ったら

- マスクを着用し、早めにかかりつけ医に受診しましょう。

- 水分の補給を十分に取りましょう。

- 自宅で十分休養しましょう。

- 咳やくしゃみをする際は、ティッシュで口元を覆う、あるいはマスクを着用し、周囲への感染防止に努めましょう。(咳エチケット)

関連ページ

流行の状況について(北海道感染症情報センターのページ)

今冬のインフルエンザ総合対策について(厚生労働省のページ)

咽頭結膜熱(プール熱)

39℃前後の発熱、咽頭痛、結膜炎が主な症状です。嘔吐や下痢を伴うこともあります。目は痛みや痒みがあり、目やにが出たり、まぶしくなったり、涙が止まらなくなったりもします。

目の症状は一般的には片方からはじまりますが、多くの場合はもう一方にも広がります。

潜伏期間と流行時期

潜伏期間は1~3日で、暖かくなる夏頃の発生が多く見られます。

治療方法

特異的な治療方法がないため、それぞれの症状に対する対症療法が中心です。結膜炎が強い場合は眼科の治療が必要になります。

予防について

目やにからの接触感染もあります。タオルなどを共用するのはやめましょう。プールから上がったときは、シャワーを浴び、目をしっかり洗い、うがいをしましょう。

便にもウイルスがいますので、排泄後、おむつ交換の際は手袋を使用するなどをし、おむつ交換後の手洗いには十分注意してください。

家庭でのポイント

療養上は、十分な水分・栄養が摂れるようにしてください。のどが痛くなることが多いので、食欲不振による脱水症には注意しましょう。

流水と石けんによる手洗い、うがいなど基本的な衛生管理を日頃から心がけてください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(溶連菌感染症)

A群溶血性レンサ球菌の感染によって引き起こされる急性の咽頭炎です。

主にしょう紅熱、中耳炎、肺炎、髄膜炎等を引き起こします。

【患者の年齢と潜伏期間】

4~9歳までの子どもに多く発症し、一年を通じて発生する感染症です。

潜伏期間は1~3日です。

【主な症状】

突然の発熱(38.5℃以上)、咽頭痛や偏頭痛、悪心、嘔吐、腹痛、いちご舌などです。

【治療と予防】

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の治療方法としては、抗生物質が有効です。一般にはペニシリン系の抗生物質がよく用いられるようですが、かかりつけ医の医師の指示どおり飲んでください。

また、この菌は主に飛沫感染なので、人ごみを避け、手洗い・うがいなどの基本的な衛生管理を日頃から心がけてください。

水痘(水ぼうそう)

はじめに赤い小さな発疹が出て、全身に広がります。

発疹は、赤い発疹から水ぶくれ、かさぶたになって治ります。口の中や頭部にもでき、痒みが強く、ひっかくと化膿することがあります。

38~39℃の発熱が1~3日間みられますが、微熱程度のこともあります。普通は、一週間程度で治りますが、まれに脳炎などの合併症状が見られることがあります。

潜伏期間

潜伏期間は10~20日程度です。

治療方法

症状が出て、3日以内ならば、抗ウイルス剤(アシクロビル)の効果があるとされています。また、痒みを抑える飲み薬や塗り薬、化膿した場合は抗生物質を用いることもあります。

高熱が続いたり、発疹が化膿したときは、早めに受診しましょう。

予防について

水痘ワクチンがあります。

水痘患者との接触後、3日以内に水痘ワクチンを接種すれば発病予防や症状の軽減ができるとされています。

予防接種

生後1歳以上で水痘にかかったことのない方について、ワクチン接種できます。

1歳未満でもかかりつけ医と相談のうえ、接種することができます。任意接種(自費扱い)です。

ワクチンの発病防止効果は、70~80%ですが、かかっても発疹の数が少なく、軽症で済むとされています。

家庭でのポイント

引っかいて水疱をつぶさないようにしましょう。爪を丸く切る、包帯や衣類で水疱を覆うなどするほか、発疹がかさぶたになるまで、外出・登校・登園はやめましょう。

流水と石けんによる手洗い、うがいなど基本的な衛生管理を日頃から心がけてください。

伝染性紅斑(リンゴ(ほっぺ)病)

頬に出現する蝶翼状の紅斑を特徴とし、小児を中心にしてみられる流行性発疹性疾患で、通常は飛沫又は接触感染です。その特徴から「リンゴ(ほっぺ)病」と呼ばれることもあります。

ほぼ5年ごとの流行周期で発生数の増加がみられます。

患者の年齢と潜伏期間

5~9歳までの子どもが多く発症し、次いで0~4歳の発症が多くみられます。

潜伏期間は4~15日程度です。

主な症状

まず、発熱などの感冒様症状(かぜ症状)を呈することが多く、この時期がウイルスの排出量が最も多くなります。その後、1週間程度してから頬に赤い発疹が現れ、続いて手や足に網目状、レース状、環状などの発疹がみられます。また、胸部背部にも出現することがあります。

これらの発疹は1週間程度で消失しますが、中には長引いたり、一度消えた発疹が短期間のうちに再び出現することがあります。

成人では、関節痛・頭痛などを訴え、関節炎症状を発症することがありますが、ほとんどは合併症を起こすことなく自然に回復します。

なお、発疹が現れた時には、ウイルスの排出がほとんどなく、感染力はほぼ消失しています。

治療と予防

特異的な治療方法がないため、それぞれの症状に合わせて対症療法が中心です。現在のところワクチンがない、初期の感冒様症状の時は特異的な症状を示さない、発疹が出現した時には感染力はほぼ無いなど、二次感染防止策はありません。

家庭でのポイント

高熱が出たとき、痒みが強くなったとき、元気がなくなってきたときなどの場合は、すぐに受診しましょう。

また、次のようなことに気をつけましょう。痒みが強くなったり、発疹が長引く場合があります。

- 熱いお風呂に長く入る。

- 運動など体がほてること。

- 日光に良くあたること

百日咳

百日咳菌の気道感染によって起こる急性呼吸器感染症で、いずれの年齢でも感染しますが、特に小児を中心に発生が多くみられます。

日本では1981年に沈降精製ジフテリア・百日咳・破傷風の三種混合ワクチン(DPT)が導入されて以降、患者数は減少していますが、近年はワクチンの効果が減退した青年・成人に発症者が増加しています。

成人の方が感染しても、一般的に症状は軽く、脳症などの重症例や死亡例は極めてまれですが、乳児への感染源となるため、注意が必要です。

潜伏期間

潜伏期間は通常7~10日間程度です。

主な症状

まず、かぜ症状を呈し、次第に咳の回数と程度が激しくなります。連続性で発作性の咳が2~3週間続きます。

この咳込みは顔を真っ赤にして「コンコン」と激しく、最後に「ヒュー」と音を立てて、大きく息を吸う百日咳特有の発作で「レプリーゼ」と呼ばれています。

予防方法

予防接種が効果的です。

三種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風)を、生後3か月~90か月(7歳半)までに4回受けます。初回は20~56日の間隔で3回接種し、続いて12~18か月後に追加を1回受けます。

1歳未満で百日咳にかかると重篤化しやすいので、生後3か月になったらなるべく早く接種しましょう。

また、予防接種の対象になっていない成人の方は、人ごみや流行地でのマスクの着用などを心がけてください。

なお、予防接種の申込み、実施期間、場所など詳しいことについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。

ヘルパンギーナ

発熱(38~40℃)が1~4日間程度続き、全身がだるくなるほか、食欲不振、のどの痛み、嘔吐、手足の関節の痛みなどを伴う場合があります。

また、しょう紅熱、中耳炎、肺炎、髄膜炎等を引き起こします。全経過では7~10日で完治します。

患者の年齢と潜伏期間

4歳以下の乳幼児が多く発症し、初夏から秋にかけて多く発生する感染症です。

潜伏期間は2日~4日です。

治療方法

特異的な治療法がないため、それぞれの症状に対する対処療法が中心です。療養上の注意は、熱があるときは安静にし、十分な水分・栄養の補給、のどの痛みによる食欲不振にも注意してください。

予防について

飛沫、糞口、接触により感染するため、手洗い・うがい等の個人の衛生管理を徹底することが必要です。主に、手を介する便から口にウイルスが入ることで感染します。(咳やくしゃみの飛沫でも感染することがあります。)

トイレの後や食事の前の手洗い、帰宅時の手洗い・うがいが大切です。

家庭でのポイント

もし、お子さんに食欲不振や発熱などの症状があったら、水分の補給と早めの医療機関への受診をお願いします。

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

発熱や体のだるさ、頭痛の他、両側もしくは片側の耳下腺部(耳たぶ~耳の前のあごのラインに沿って)が腫れます。その影響で、ものを食べるとき、あごに痛みを伴うことが多い病気です。

患者の年齢

日本国内だと、報告される患者のうち、5歳までが約60%を占め、7歳まででは80%以上を占めます。小児が多い感染症ですが、流行性耳下腺炎のウイルスに対する抗体がなければ、大人でも発症します。

日本国内で報告される流行性耳下腺炎のうち、5%以下ですが、20歳以上の大人も含まれています。

感染の仕組み

飛沫感染といって、流行性耳下腺炎の患者の唾液(つば)の飛沫に含まれるウイルスが、他の人の鼻やのどに付着することで感染します。(インフルエンザと同じ感染の仕組みです。)

潜伏期間

感染してから症状が現れるまで、2~3週間程です。

感染期間

患者は、発生する3日前から感染力をもっていて、発症後9日後くらいまで感染力があると言われています。学校等の登校再開については、主治医の指示に従ってください。

予防について

流行性耳下腺炎のワクチンで予防することが可能です。任意の予防接種なので、直接かかりつけ医などに相談してください。

家庭での対応ポイント

風邪症状があるときは、早めに休養し、かかりつけ医に受診してください。また、水分を取ることとの他に、咳エチケットも忘れずにお願いします。

流行性耳下腺炎はワクチンで予防できる病気です。ワクチンで予防出来る病気は、ワクチンで予防しましょう。

急性出血性結膜炎

ウイルスによって感染し、急に発生、結膜が充血、眼痛などの症状がみられます。感染力の強い感染症です。

潜伏期間と症状

潜伏期間は1~2日間です。

眼痛、結膜の充血、眼脂が主な症状です。片眼発症後、他眼にも発症し、球結膜下出血を合併するのが特徴です。約1週間で治癒します。

治療と予防

有効な抗ウイルス薬はなく、感染防止の観点から抗菌薬の点眼を行います。ウイルスは熱に弱く、90℃で5秒の煮沸消毒で死滅します。

患者の目や顔を触った手で触れたモノを介して感染するので、身近に患者がいる場合は、目や顔を触る前に、石けんを使用し、流水での手洗いを行いましょう。また、点眼の際に使用したティッシュペーパーからの感染を避けるため、ビニール袋に入れるなどして捨てましょう。消毒には、消毒用エタノールやアルコールが有効です。

感染防止のポイント

感染力が強いので、次のことに気をつけましょう。

結膜炎症状のある間(約1週間)は感染の危険性があります。

- 家庭内での感染防止のポイント

共有のタオルを避け、洗顔の際には洗顔器は使用せず、お風呂も最後にするなど、患者が触れたモノに注意しましょう。 - 学校内での感染防止のポイント

タオル、ハンカチの共有は避けましょう。登校は医師の指示に従ってください。

結核

結核について

結核に関する各種様式等

届出関係 1 結核発生届出基準(PDF:85KB)

2 結核発生届(Ward:33KB)

公費負担関係 3 入退院結核患者届出票(Ward:21KB)

4 結核患者転帰届(Ward:22KB)

5 結核医療費公費負担申請書(Ward:64KB)

7 感染症の(病原体・病状)消失確認書(PDF:52KB)

指定医療機関関係 8 医療機関指定同意書(Ward:12KB)

9 変更(休止・廃止)届(Ward:11KB)

10 医療機関指定辞退書(Ward:11KB)

結核定期健康診断関係 11 結核定期健康診断月報について(Ward:22KB)

12 結核定期健康診断月報様式(市町村用)(Ward:32KB)

13 結核定期健康診断月報様式(事業者・学校・福祉施設用)(Ward:35KB)

予防接種について

感染症法に基づく医師の届出のお願い

感染症毎の届出基準及び届出様式は厚生労働省のページでご確認ください。

※平成30年5月1日から一部改正されました。

発生届提出先

〒073-0023

滝川市緑町2丁目3番31号

滝川保健所 健康推進課 保健係

電話:0125-24-6201

FAX:0125-23-5583

感染症診査協議会

北海道滝川保健所感染症診査協議会の開催情報等を公表しております。

関連ページ

一定点あたりの数値について(北海道感染情報センターのページ)

国立感染研究所のページ

電話番号:0125-24-6201

FAX番号:0125-23-5583

メールアドレス:takikawaho.somu11@pref.hokkaido.lg.jp