対象地域:岩見沢市、三笠市、美唄市、月形町

・この技術対策は、空知農業改良普及センター本所が所管する地域(岩見沢市、三笠市、美唄市、月形町)向けに作成されています。

・気象や土壌条件、作業体系などから他地域には適用されませんのでご注意下さい。

全作物共通

① ハウス栽培では気象変動や生育ステージに応じた温度管理、かん水管理を徹底しましょう。特に、日差しの強い場合は、遮光資材などを利用し障害の発生を回避しましょう。

② 外気温や日照の変化に応じたハウスの開閉が必要です。曇天後のわずかな日照でもハウス内温度は、急上昇しますので注意が必要です。

③ ハウス内及びほ場周辺の除草などのほ場衛生管理を徹底し、ハダニ類、アブラムシ類、アザミウマ類などの飛び込みを防止しましょう。

④ 農薬使用基準を守り、薬害や他作物への農薬飛散に注意して防除を実施しましょう。除草剤は使用基準を遵守して下さい。また、重複散布や隣接畑への飛散には十分な注意が必要です。

メロン

温度管理の目安

・ネット完成期以降は、日中28℃以下、夜温18℃以下を目標に管理し、糖度の上昇を促しましょう。

・かん水管理

★収穫直前のかん水管理

かん水を控え、糖度の上昇を図ります。

日中、急激な高温等で萎れる場合は、走り水程度のかん水で萎れを防止します。

病害虫、生理障害対策

・ハダニ類の発生が多くなります。発生状況に応じて薬剤を選択し、適期防除をしましょう。

S.jpg)

写真 メロン_ハダニ類による加害の様子

ミニトマト

温度管理の目安

・ハウス内の高温、強日射に伴い落花や着果不良、がく枯れとカリ欠乏による葉先枯れが増加しやすい時期となります。

・換気扇や送風ファン、遮光資材を有効利用しましょう。

かん水管理

・高温期で蒸散が盛んになる時期です。

・かん水はマルチ下の土壌水分を確認し、こまめに行いましょう。

その他管理作業など

・なり疲れを起こしやすい時期です。着果数が多過ぎると、草勢の低下や果実肥大が不十分になる可能性があります。一花房30~40果程度になるよう摘花しましょう。

・また、着果負担により、カリ欠乏からの葉先枯れ症状が発生しやすくなります。早めにカリ成分の多い肥料を追肥しましょう。

病害虫、生理障害対策

・古くなった花弁から灰色かび病が発生しやすくなるので、花弁の除去と早めの防除を行いましょう。

・葉先枯れ症状の葉や、病葉を早めに摘葉しましょう。

・収穫が終わった花房下の葉を摘葉し、病害の予防に努めましょう。

写真 ミニトマト_花柄からの灰色かび病

写真 ミニトマト 葉先枯れ症状の様子

きゅうり

温度管理の目安

・光合成の適温は25~32℃とされており、雌花の発生を妨げないように、昼間は22~28℃、夜間は17~18℃に保つことが好ましいとされています。

・草勢を低下させないように、以下のかん水管理やその他管理作業が遅れないよう努めましょう。

かん水管理

・気温変化や生育状況に応じたかん水と追肥、ハウス内湿度の確保に努めましょう。

その他作業など

・株に対する負担を極力抑えるために、摘心や摘果は遅れないようにしましょう。また、生育量に合わせ側枝を伸ばすなどし、草勢の確保に努めましょう。

・葉の寿命は展開後30~40日程度です。1株当たりの古葉の葉かきは2日おきに1枚程度にとどめましょう。

病害虫、生理障害対策

・べと病の発生に注意しましょう。発生状況に応じて薬剤を選択し、適期防除をしましょう。

写真 きゅうり_ベと病のようす

かぼちゃ

管理作業について

・肥大に必要な養分を確保するため、葉を健全に保ちましょう。

・収穫の目安は花梗部にひびが入り、果皮の表面が堅くなってからです。

病害虫、生理障害対策

・うどんこ病、果実斑点細菌病等を初期に防除し、日焼け果や突起果の発生を防止しましょう。

・強風等により葉の傷みが見られるほ場は、雑菌の侵入が懸念されるため発生状況に応じて防除しましょう。

写真 かぼちゃ 日焼けの様子

夏秋いちご

温度管理の目安

・日中の温度が25℃以上にならないようにし、遮光資材を積極的に活用しましょう。

かん水管理

・乾燥や過湿に弱い作物なので、朝の葉つゆの状況を見ながらかん水を行いましょう。

その他管理作業など

・弱小脇芽、古葉、ランナーを除去し、果実肥大を促しましょう。

病害虫、生理障害対策

・花弁の落ちが悪いと、そこから灰色かび病の発生につながります。薬剤防除のほか、こまめな換気などの耕種的防除も行いましょう。

・アザミウマ類、ハダニ類、アブラムシ類の発生に注意し、ハウス内及びほ場周辺の雑草除去と薬剤による防除を徹底しましょう。

写真 いちご 果実における灰色かび病の様子

たまねぎ

温度管理の目安

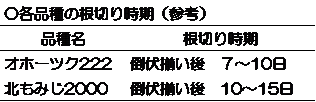

・高温条件下(最高気温30℃以上)の根切りは、日焼け果の発生につながるため、葉で球を覆うなど、注意しましょう。

その他管理作業など

・変形、皮ムケ等の防止や着色促進による品質向上のため、適期に根切りを行いましょう。

病害虫、生理障害対策

・早生品種は倒伏期、中晩性品種は球肥大期となり、病気にかかりやすい時期です。葉が傷むと今後の肥大に影響するため、適宜防除を行いましょう。

・軟腐病やりん片腐敗病の発生が見られます。曇雨天が続くと、白斑葉枯病(灰色かび病)や灰色腐敗病などの病害が発生しやすくなります。気象状況に応じて防除しましょう。

・アザミウマ類やネギハモグリバエの発生が目立つ時期です。発生状況に応じて薬剤を選択し、適期防除を行いましょう。

写真 たまねぎ_ネギハモグリバエ成虫食痕

写真 たまねぎ アザミウマ類食痕

アスパラガス

温度管理の目安

・茎葉の伸長は、10~30℃の範囲で、温度が高いほど旺盛です。しかし、35℃を超えると伸長はやや悪くなり、40℃の高温ではほとんど伸長しなくなります。

かん水管理

・水分不足は夏芽及び翌年の春芽の収量低下、穂先の開き、曲がりの原因になります。かん水は適切に行いましょう。うねの表面は過湿に注意しながら、常に湿った状態とし、うねの表面が白く乾いたらかん水しましょう。

その他作業など

・立茎開始後、夏芽収穫中の追肥は約20日間隔で5回程度行います。窒素とカリを各5kg/10a追肥します。

病害虫、生理障害対策

・曇雨天が続くと、灰色かび病が発生しやすくなります。適切な枝整理を行い、防除を実施しましょう。

・ジュウシホシクビナガハムシ、ヨトウムシ、アザミウマ類、カメムシ類などが発生しやすくなります。ほ場を観察し、防除を実施しましょう。

写真 アスパラガス ツマグロアオカスミカメ

S.jpg)

写真 アスパラガス ジュウシホシクビナガハムシ

カーネーション

温度管理の目安

・高温による葉先枯れ症状や草勢低下、切り花品質低下を防ぐため遮光資材を活用しましょう。

・しかし軟弱徒長やブラスチングを防ぐため、遮光資材は天候に合わせてこまめに掛け外ししましょう

かん水管理

・収穫時期間近のかん水は、切り花の水揚げや日持ちを悪くするため、土壌水分を確認し必要量をかん水します。ただし、極端な乾燥は避けましょう。

その他作業など

・採花後は、STS 処理剤ごとの規定の濃度、時間を守り、適切に処理しましょう。

・選花場内の湿度を下げるため、扇風機などを設置しましょう。

・降雨後の採花は前処理時間を延長し、STSの吸収量が不足しないようにしましょう。

・バケツは洗剤を用い洗浄を十分行い、前処理液の使い回しは避けましょう。

病害虫、生理障害対策

・アザミウマ類、ハダニ類など害虫の発生が多くなる時期です。定期的な防除に努めましょう。

写真 カーネーション アザミウマ類による食害痕

スターチスシヌアータ

温度管理の目安

・高温により萎れが生じると、抽台茎や花穂の曲がりにつながります。高温時は遮光資材を設置しましょう。

かん水管理

・一番花の花穂が色づき始めたら、かん水を控え軟弱化を防ぎましょう。

・一番花の採花が3割程度終了した頃から、二番花立ち上げに向け、かん水と追肥を徐々に再開しましょう。

その他作業など

・採花の遅れは、灰色かび病や花弁の色落ち、茎葉黄化などのクレームの原因となります。花序の先端までがく片が展開したら採花適期です。遅れないように採花しましょう。

・採花後、積算気温が1800℃・hrを超えると茎葉は黄化しやすくなります。選花場内は、通風を良くし、直射日光が入らないようにするなど室温を低く保ちましょう。

・出荷時、低温庫から出してすぐに箱詰めをすると、箱の中で結露しやすくなります。箱詰め前には外気温にならすなど湿気対策をしましょう。

病害虫、生理障害対策

・輸送中の灰色かび病発生防止のため、採花前に殺菌剤散布を行い、選花を厳格に行いましょう。

・枯れた葉は灰色かび病の発生源となるので、取り除いて処分しましょう。

・ハダニ類、アザミウマ類の防除を定期的に実施しましょう。

写真 スターチスシヌアータ_灰色かび病による被害