ゼロカーボン北海道とは

🌍 道では、気候変動問題に長期的な視点で取り組むため、2020年3月に「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロをめざす」ことを表明しました。

「ゼロカーボン北海道」とは、2050までに道が目指す姿であり、

再生可能エネルギーと森林吸収源など、北海道の強みを最大限活用し、脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同時に進め、環境と経済・社会が調和しながら成長を続ける環境と経済・社会が調和しながら成長を続ける社会のことです。

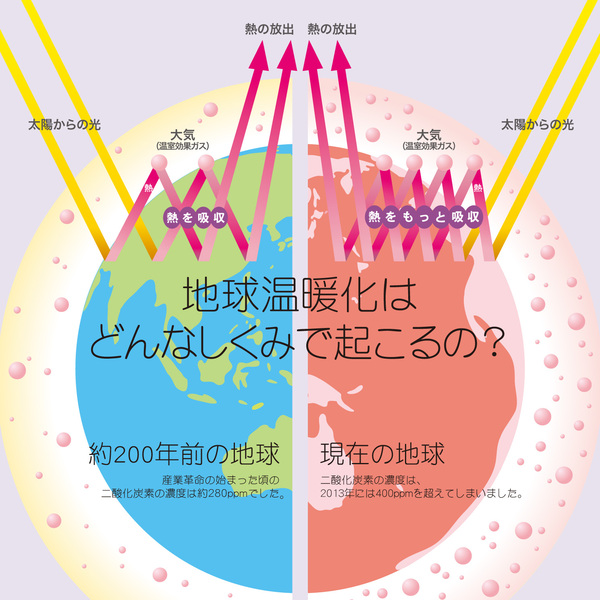

温暖化はなぜ起こるのか

🌍 地球は太陽の光によって温められますが、一方で、その熱は宇宙に逃げていきます。

地球が私たちにとって住みやすい気温になっているのは、地球にとってコートのような役割をしてくれる空気の層があるためです。

この層には「温室効果ガス」(greenhouse gas/GHG)と呼ばれる熱を吸収する性質をもっているガスがあり、その代表的なものが二酸化炭素やメタンなどです。

なお、メタンの温室効果は二酸化炭素の25倍ですが、二酸化炭素は温室効果ガスの75%とその多くを占めています。

画像出典「全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)」

🌍 植物の光合成で知られるように、地球上では、二酸化炭素を含む炭素の循環が行われています。

具体的には、「動物が酸素を取り込んで二酸化炭素を排出する。その二酸化炭素を植物が取り込んで光合成により酸素を排出する。」、「二酸化炭素を取り込んだ植物が動物に食べられる。炭素を取り込んだ植物や動物が死骸となって、地中や海中に堆積され固定(貯蔵)される。」というように。

🌍 産業革命以降、石炭や石油(固定化された炭素=化石燃料)がエネルギーの主流となり、炭素が化石燃料に変化して貯蔵されていくよりも早いスピードで化石燃料が使用されていきました(=貯蔵された炭素が二酸化炭素となって大気中に放出される)。このことによって、地球の炭素循環のバランスが崩れ、温暖化が起こったと考えられています。

温暖化を防ぐには

排出源対策

🌍 温室効果ガスの割合を最も多く占める二酸化炭素ですが、二酸化炭素が排出される主な原因となっているのが、先に見た化石燃料をベースとした経済活動やライフスタイルです。

したがって、二酸化炭素の排出量を減らすには、次のことが必要と考えられています。

再生可能エネルギーの活用

🌍 発電時に温室効果ガスを出さない太陽光、風力、地熱などの自然の力から得られるエネルギーです。

また、動植物由来の有機物質(バイオマス)を燃料とした発電も、カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量が均衡していること)の考え方から再生可能エネルギーに含まれています。

空知地域の特色である雪も「再生可能エネルギー」として活用されています。

画像出典「全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)」

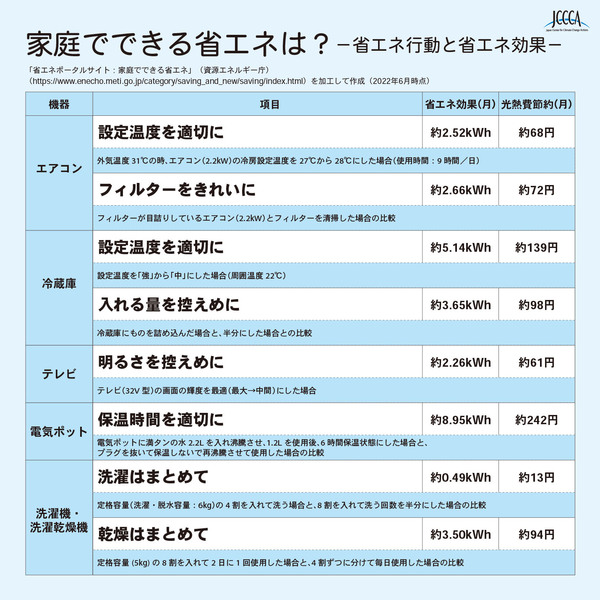

省エネルギー

🌍 エネルギーを効率よく使うこと。

無駄な照明を消すことや、エネルギー消費量の少ない機械・整備への更新(家庭では、省エネ型の冷蔵庫やエアコンに更新、LED照明化など。)が具体的な事例になります。

一人一人の取組が大切です。家庭でできる省エネに取り組んでみませんか。

画像出典「全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)」

新たな技術の開発など

🌍 新技術の開発はもちろん、実用段階にあるが経済面で普及が十分ではないエネルギーの普及(水素やアンモニアなど)も大事です。

また、減らす技術だけではなく、二酸化炭素を効率よく回収したり、地中に貯留する技術なども研究されています。

空知管内の三笠市では、石炭ガスから水素を作り、発生した二酸化炭素を地中に固定化する実験を行っています。

吸収源対策

🌍 「吸収源」とは、温室効果ガスを吸収し、固定することのできる森林や海洋などのことです。

カーボンニュートラル(=ゼロカーボン北海道)の実現には、温室効果ガスの排出量を、森林などが吸収できる量まで減らすと同時に、吸収源である吸収量を確保するための対策も重要です。

海洋生態系の二酸化炭素の吸収・貯留を「ブルーカーボン」と呼び、これに対して森林吸収源を「グリーンカーボン」と呼びます。

🌍 全国一の森林面積を誇る北海道のうち、空知地域の森林面積は、全道の約7%を占めています。

二酸化炭素の吸収量は樹種によっても異なりますが、いずれも「成長ざかりの若い樹木」ほど多くの二酸化炭素を吸収します。

つまり、森林が多いだけではなく、植樹や伐採による高齢木からの世代交代も大事です。

また、森林吸収源として計上できるのは、1990年時点で森林でなかった場所に「新規植林」や「再植林」した森林、1990年以降以降に「森林経営」を施した森林(手入れされた森林)とされています。

🌍 個人での植林等は難しいですが、カーボンニュートラルやカーボンフットプリント(製品の製造・流通・廃棄までのライフサイクルにおける二酸化炭素の排出量)の考えから道産木材を使う(選ぶ)ことも、私たちが出来る吸収源対策の一つと言えます。

空知総合振興局の取組

🌍 空知総合振興局では、「ゼロカーボン北海道」の実現に向けて、職員が率先して取り組む環境配慮行動を「そらちゼロカーボンチャレンジ」と定め、職員の行動変容と習慣化を図ることを目的として、令和4年2月から実施しています。

そらちゼロカーボンチャレンジ

🌍 令和6年度取組に係るアンケートでは、業務に関係する項目は約9割の職員が実践出来ているとの回答でした。

2050年のゼロカーボン北海道の実現に向けては、職員一人一人の「意識」とそれに繋がる「行動」が重要であり、引き続きこの取組を継続していきます。